さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼のアフターサポート

さがみ典礼のご紹介

さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼の葬儀プラン

さがみ典礼のお客様の声

コラム

さがみ典礼について

さがみ典礼のアフターサポート

さがみ典礼のご紹介

葬儀に参列する際、香典袋をどう持参すればよいか迷った経験はありませんか?

香典は、「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる布で包み、持参するのが、正式なマナーとされています。

本記事では、袱紗の役割や種類、包み方や葬儀の場での香典の渡し方まで、わかりやすく解説します。予期せぬ訃報に戸惑わないよう、事前に葬儀のマナーを確認しておきましょう。

袱紗(ふくさ)は、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭の際に、ご祝儀や香典を包むための四角い布です。主な役割は、祝儀袋や香典袋を汚れや折り目から守ることです。

袱紗の使用は、日本の伝統的なマナーとして長く受け継がれてきました。袱紗は、元々貴重品を守るために使われていた風呂敷が、贈り物を包むために進化したものです。現在では、一般的に冠婚葬祭で使用されています。

葬儀に参列する際、香典袋を直接手渡すのではなく袱紗に包んで差し出すことで、故人やご遺族への敬意や哀悼の気持ちを表現できます。

さらに、袱紗を使用することで香典袋のしわや水引の乱れを防ぎ、葬儀にふさわしい整った状態を保てるでしょう。

近年では袱紗の使用が簡略化される場面も増えていますが、格式を重んじる場では依然として使用が望まれています。マナーをきちんと守りたいと考える方にとって、袱紗は重要なアイテムです。

袱紗(ふくさ)は大きく分けて4つの形に分類されます。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて適切な袱紗を選びましょう。

以下に、各種類の特徴と使い方を詳しく解説します。

爪付き袱紗は、四角い布に留め具用の爪が付いたタイプです。爪を使ってしっかりと包めるため、形が崩れにくく、中身が出てしまう心配がありません。

バッグの中でしっかりと固定されるため、初心者でも安心して使えます。

メリット:形が崩れない、初心者でも使いやすい

デメリット:少し手間がかかる

台付き袱紗は、内側に祝儀袋や香典袋を載せるための台が付いたタイプです。この台が中身のずれを防ぎ、安定して包めます。

台付き袱紗は、正式な作法を簡略化したもので、袋を置く位置が明確なため、不慣れな方でもバランスよく包めます。

メリット:中身がずれない、初心者でもバランスよく包める

デメリット:少し大きめで持ち運びに不便な場合がある

風呂敷袱紗は、風呂敷に似た一枚布の袱紗です。使用後は小さく畳めるので、持ち運びに便利です。

正式な袱紗とされており、年配の方が多く出席する場で使うと好印象を与えます。リバーシブル仕様のものもあり、慶弔両用で使えます。

メリット:小さく畳める、正式な場でも使用可能

デメリット:包むのにコツが必要

金封袱紗は、ファイルに似た形をしており、内側にポケットが付いたタイプです。祝儀袋や香典袋を挟み込むだけで使用でき、包む手間が省けます。

開閉が簡単で、中身が落ちる心配がほとんどありません。初心者向けで扱いやすく、男女問わず人気を集めています。

メリット:扱いやすい、中身が落ちにくい

デメリット:略式タイプであるため、使用のタイミングに注意が必要

これらの袱紗の種類を理解し、適切な場面で使い分ければ、冠婚葬祭のマナーをしっかり守れます。初めての方でも、自信を持って袱紗を扱うために、基本を押さえておきましょう。

袱紗(ふくさ)の色や模様は、場面や用途に応じて適切なものを選びましょう。

特に弔事では、礼儀を重んじるため、適切な色や模様を選ぶのが基本です。

弔事では、寒色系の落ち着いた色の袱紗が一般的です。

以下に示す色を参考にしてください。

紺色:

伝統的で格式高い色。多くの場面で使えます。

深緑色:

落ち着きのある色で、弔事に適しています。

グレー:

控えめで無難な色。多くの人が選ぶ定番色です。

紫色:

最も高貴な色とされ、弔事で無難に使用できる色です。

多くの売り場で見かける色であり、初めて袱紗を購入する方におすすめです。

袱紗の模様も場面に応じて適切なものを選びましょう。

弔事では、シンプルで控えめな模様が望ましいです。

無地:

最も無難で、どんな場面でも使えます。

刺繍:

弔事には蓮や菊、蘭などの落ち着いた花の刺繍が適しています。これらの模様は、葬儀や法事で用いられることが多いです。

一方、慶事では明るく華やかな模様が好まれます。鶴、亀、松竹梅、鳳凰などの縁起の良い模様が適しています。

香典やお布施の金額に応じて、適切な袱紗の種類を選びましょう。

金封袱紗:

1〜3万円の香典に適しています。

爪付き袱紗、台付き袱紗、風呂敷袱紗:

3万円以上の香典に適しています。

袱紗の素材も重要です。弔事では、以下の2つの素材が一般的です。

正絹(シルク):

高級感があり、どんな場面でも使える。長く使いたい方に、おすすめです。

化学素材(ポリエステルやレーヨン):

リーズナブルで扱いやすい。汚れた際も、気軽に洗浄や買い替えが可能です。

初めて袱紗を購入する場合は、価格と品質のバランスを考え、長く使える正絹の袱紗を選ぶのも良いでしょう。

葬式で香典を包む場合、袱紗(ふくさ)の正しい包み方を身につけておくことが大切です。袱紗の種類によって包み方が異なるため、事前に確認しておきましょう。

以下では、包むタイプと挟むタイプの袱紗の包み方を解説します。

包むタイプの袱紗には、風呂敷袱紗、爪付き袱紗、台付き袱紗があり、包み方は同じです。弔事では香典袋を左開きで取り出せる向きに包みます。

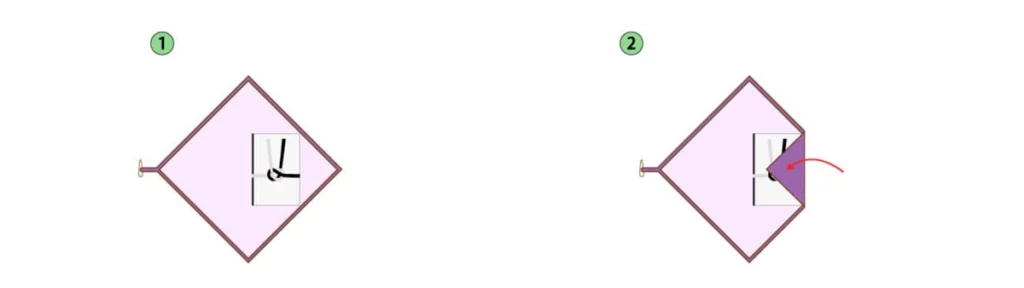

①袱紗を裏向きに広げる:

袱紗をひし形に広げ、爪がある方は左側に配置します。

②香典袋を置き、右端を折りたたむ:

袱紗の中央からやや右に香典袋を置きます。表書きは上にしてください。次に、袱紗の右端を持ち、香典袋にかぶせて中に折り込みましょう。

③下端・上端を折り込む:

次に袱紗の下端を上に折り、さらに上端を下に折り込んでください。

④左端を折り込む:

最後に左端を折り込み、全体を覆います。

爪付き袱紗の場合は、爪を留め糸にかけて固定します。

挟むタイプの金封袱紗は、香典袋をポケットに差し込むだけで簡単に包めます。

弔事では左開きになる向きで包みましょう。

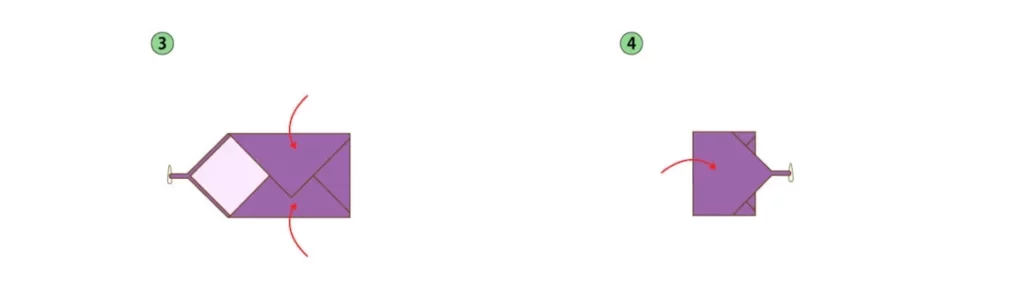

①左開きにする:

金封袱紗が左開きになる向きにします。

②香典袋を挟む:

表書きが読める向きで香典袋をポケットに差し込みます。

向きに注意:

弔事では必ず左開きになる向きで包んでください。右開きは慶事の包み方です。

丁寧に包む:

香典袋が袱紗からはみ出ないよう、丁寧に包みましょう。

香典を渡す際には、袱紗(ふくさ)の正しい使い方とマナーを守りましょう。香典をむき出しで持ち歩いたり、袱紗ごと手渡したりするのは避けたほうがよいとされています。

以下では、包むタイプと挟むタイプの袱紗を使った香典の渡し方を解説します。

①袱紗を左開きに持つ:

香典を包んだ袱紗を左開きになる向きで持ちます。

②袱紗を開く:

左側を開いて、袱紗の端を下に折り返します。同様に、上、下、右の順に開いて端を下に折り返します。

③香典袋を取り出す:

香典袋を取り出し、折りたたんだ袱紗の上に置きます。

受付前が混雑している場合は、先に袱紗からお香典を出しておきます。すばやく受付を終えることがマナーとされています。

④向きを変える:

香典袋を反時計回りに180度回転させ、表書きが相手に読める向きにします。

⑤香典を渡す:

お悔やみの言葉を添えて、両手で香典袋を渡します。

①袱紗を左開きに持つ:

金封袱紗を左開きになる向きで持ちます。

②香典袋を取り出す:

袱紗を開いて香典袋を取り出します。

③向きを変える:

香典袋を反時計回りに180度回転させ、表書きが相手に読める向きにします。

④香典を渡す:

お悔やみの言葉を添えて、両手で香典袋を渡します。

斎場で葬儀を行う場合、多くは受付で香典の管理が行われます。

受付の方に香典を渡す際の手順は次の通りです。

①お悔やみの言葉を添える:

「このたびはご愁傷様でございます」とお悔やみの言葉を添えます。

②一礼する:

言葉を添えた後、一礼します。

③香典を取り出す:

受付前で袱紗から香典を取り出します。

④渡す:

相手が表書きを読める向きにして、両手で香典袋を渡します。

先方に直接香典を渡す場合の手順は以下の通りです。

①袱紗を開く:

相手の前で袱紗を開きます。

②お盆や台に置く:

お盆や台がある場合は、その上に香典を置きます。台付き袱紗以外の場合は、折りたたんだ袱紗を台の代わりにして香典を置きます。

③向きを整える:

香典を相手が表書きを読める向きに置きます。

④香典を渡す:

丁寧に差し出し、お悔やみの言葉を添えます。

急な訃報で袱紗(ふくさ)を用意できなかった場合でも、慌てる必要はありません。落ち着いた色合いのハンカチや風呂敷で、代用が可能です。

黒・紺・グレー・白などの無地や落ち着いた色柄を選ぶことで、マナー違反を避けられます。

大切なのは、香典袋をむき出しのまま持ち歩かないことです。シワや折れを防ぐだけでなく、丁寧に扱う気持ちを表すためにも、代用品を活用してきちんと包んで持参するのが望ましいとされています。

袱紗(ふくさ)は、身近な店舗や通販で手軽に購入できます。価格帯も幅広く、用途や好みに合わせて選べます。

主な購入場所は以下の通りです。

価格は100円程度から3,000円程度までと幅広く、シンプルなタイプなら1,000円前後で購入できます。高級素材やブランド物では2,000〜3,000円ほどを目安にしてください。

初めて袱紗を購入する方は、慶弔両用の紫色や、差し込むだけで使える金封袱紗など、使いやすいタイプがおすすめです。

1つ持っておくと急な弔事にも慌てずに済むでしょう。

香典の渡し方や服装、袱紗(ふくさ)の扱いなど、葬儀に関するマナーに「本当にやり方があっているか」と不安を感じる方は少なくありません。

特に一般葬では、ご親族だけでなくご近所や職場関係の方など、多くの方をお迎えする可能性があるため、「きちんとした形で送りたい」と考える方も多いでしょう。

喪主が初めての方や、マナーに不安のある方にも寄り添い、専任スタッフが準備から当日の進行まで丁寧にサポートいたします。何から始めればいいかわからない方も、どうぞお気軽にさがみ典礼までご相談ください。

葬儀の場では、袱紗(ふくさ)の選び方や扱い方などの基本的なマナーを知っておけば、突然の別れにも落ち着いて対応できます。

参列者としてだけでなく、自身が喪主や遺族となる場面では、より一層マナーへの配慮が求められるでしょう。

一般葬の場合は、形式を大切にしようとする気持ちが強くなります。マナーに自信がない方は、経験豊富なスタッフのサポートが受けられる葬儀社を選ぶと良いでしょう。

さがみ典礼の一般葬プランなら葬儀の流れや香典のマナーまで、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。ご不明な点は、ぜひご相談ください。

A.

などで購入できます。

無料資料請求で

25万円割引

初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

無料資料請求で

25万円割引

初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

お電話での無料資料請求・ご相談は

事前資料請求で最大25万円割引