お葬式に参列する際には、準備する時間が限られていることが多く、特に香典袋の選び方や書き方に迷うことがあるでしょう。

香典袋は、宗教・宗派や金額によって適切なものを選ぶ必要がありますが、その選び方や書き方を詳しく知らないと失礼にあたることもあります。

本記事では、香典袋の種類、宗教・宗派別や金額別の選び方、書き方、お金の入れ方に関するマナーを初心者にもわかりやすく解説します。

香典袋(こうでんぶくろ)は、葬儀や通夜の際に、故人へのお香やお花の代わりにお供えする金銭を包むための封筒で、不祝儀袋(ふしゅうぎぶくろ)とも呼ばれます。

香典には、故人の霊前に供える金品としての意味があり、「香」はお香を、「典」はお供え物を意味します。

香典袋は、コンビニエンスストア、文具店、スーパーなどで手軽に購入できます。

最近では、100円ショップでも様々な種類の香典袋が販売されており、急な訃報にも対応しやすくなっています。

ただし、香典袋を祝儀袋である「のし袋」と混同しないよう注意が必要です。のし袋はお祝い事に使うものなので、用途に応じた正しい袋を選びましょう。

香典は訃報を受けた後、通夜や葬儀、告別式のいずれかに持参し、受付で渡すのが一般的です。急な通夜の場合、香典を持参できないこともありますが、その際は葬儀や告別式でお渡ししても失礼にはあたりません。

大切なのは、故人や遺族への思いを込めて、誠意をもって準備することです。

香典袋は宗派や金額によって表書きや水引が異なり、袋の仕様も変わります。状況に応じて適切なものを選びましょう。

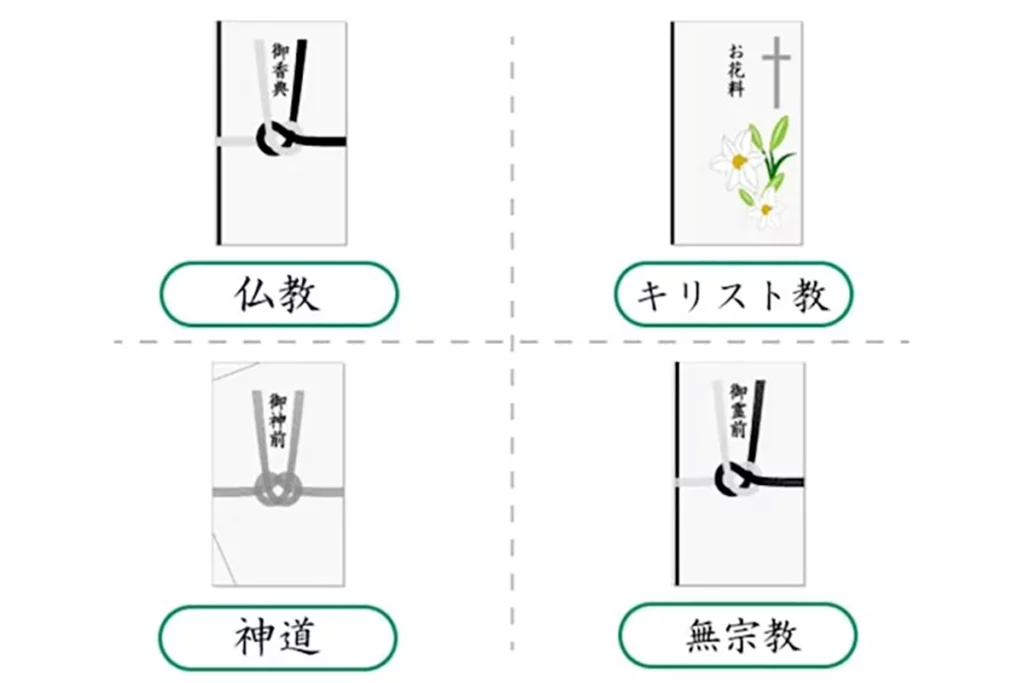

表書きは宗教や宗派によって異なります。仏式では「御霊前」「御仏前」「御香典」、神式では「御玉串料」や「御榊料」、キリスト教では「御花料」や「献花料」のように使い分けるのが一般的です。

最近では、表書きが印字された香典袋や、表書きの異なる短冊が数種類同封されているものもあり、宗派がわからない場合でも対応しやすくなっています。

水引の色や結び方も宗教や地域、金額によって変わります。一般的には黒白の水引が多く使われていますが、関西圏では黄白の水引が使われることもあります。結び方は「二度と繰り返さない」という意味をもつ「結び切り」や「あわじ結び」が基本です。

香典が少額の場合は、水引が印刷されたタイプでも問題ありませんが、高額になるほど実物の水引が結ばれた格式ある香典袋を選ぶのが望ましいとされています。

宗教・宗派ごとの香典袋の選び方は以下の通りです。

| 宗教・宗派 | 水引の種類 | 表書き例 |

| 仏式(仏教) | 黒白または印刷水引 | 御霊前、御香典、御仏前 |

| 浄土真宗 | 黒白 | 御仏前 |

| 神式(神道) | 黒白または黄白(関西) | 御玉串料、御榊料、御霊前 |

| キリスト教式(キリスト教) | 水引なし | 御花料、献花料、弔慰料、御ミサ料 |

| 無宗教・不明 | 黒白または印刷水引 | 御霊前、御香典 |

仏教では、蓮の花の絵柄が入った香典袋が一般的に使用されます。水引は黒白で、結び切りまたはあわじ結びが用いられ、「繰り返さない」という意味が込められています。迷った際は仏教用と明記されたものを選びましょう。

浄土真宗でも蓮の絵柄のある香典袋を使いますが、他宗派と異なる点として「御仏前」が通夜から使用されることが特徴です。水引は黒白または双銀で、結び切りを用います。細かなマナーに違いがあるため、事前に確認しておきましょう。

神道では、蓮や十字架など宗教的な絵柄が入った香典袋は避け、無地のものを選ぶのが基本です。水引は黒白または双銀で、結び方は結び切りが用いられます。市販品には「神式用」と表示されているものもあるため、それを目安に選びましょう。

キリスト教では、水引を使わず白無地の封筒が基本とされ、宗派に応じて十字架や百合の絵柄が入ったものを選びます。カトリックでは「御ミサ料」、プロテスタントでは「献花料」など、用途によって名称が異なる点にも注意が必要です。水引付きの香典袋は不適切なため避けましょう。

宗教や宗派が不明な場合は、無地でシンプルな香典袋を選ぶのが無難です。水引は黒白の印刷タイプが使いやすく、宗教的なモチーフがないシンプルなデザインが好まれます。迷わないために、事前に故人の宗派を確認しておきましょう。

香典の金額によって適切な香典袋が異なります。

以下は、金額別の香典袋の選び方です。

| 香典金額の目安 | 故人との関係性 | 香典袋の種類(水引) |

| 3,000円~5,000円 | 知人/友人の家族/近所の方 | 印刷の黒白水引(略式で可) |

| 5,000円~10,000円 | 友人本人/職場の同僚・上司 | 黒白の結び切り水引 |

| 10,000円~20,000円 | 祖父母/おじ・おば | 黒白または双銀の結び切り水引 |

| 30,000円~50,000円 | 兄弟姉妹/親しい親戚/配偶者の親 | 双銀の水引 |

| 30,000円~100,000円 | 両親 | 銀一色または双銀で高級感のある水引 |

3,000円~5,000円:

知人や友人の両親、近所の方などの場合は、水引が印刷された香典袋の使用が一般的です。

5,000円~10,000円:

友人本人や職場の同僚・上司の場合は、黒白の結び切り水引の香典袋が使用されます。

10,000円~20,000円:

祖父母やおじ・おばの場合は、黒白の本物の水引、またはより格式の高い双銀の水引が結ばれた香典袋を使用します。

30,000円~50,000円:

兄弟姉妹や親しい親戚、配偶者の親などの場合は、双銀のあわじ結びの水引が付いた香典袋を使用するのが適切です。

30,000円~100,000円:

親に対して包む高額な香典の場合は、銀一色または双銀のあわじ結びの水引が付いた格式のある香典袋を使用します。

香典袋に書く時には、薄墨の筆ペンを使用するのが一般的です。薄墨には「涙で墨が薄くなった」という意味が込められており、お悔やみの気持ちを表します。

急な訃報で筆ペンが用意できない場合は、黒色のサインペンを使用してもかまいません。ボールペンや鉛筆は避けましょう。

香典袋は、基本的に「外袋」と「中袋」の2つで構成されています。中袋にはお金を入れ、それを外袋で包む形です。適切な書き方やマナーを守ることで、故人や遺族に対して敬意を示すことができます。

以下では、香典袋の正しい書き方とマナーをわかりやすく解説します。

外袋の表書きは、故人の宗教や宗派によって異なります。

以下に、一般的な表書きを示します。

仏式(仏教):「御霊前」「御仏前」「御香典」

神式(神道):「御霊前」「御玉串料」「御榊料」

キリスト教(カトリック):「御花料」「御ミサ料」

キリスト教(プロテスタント):「御花料」「献花料」「弔慰料」

無宗教または宗派不明:「御霊前」「御香典」

表書きは外袋の表面上段に書きます。

仏式の場合、通夜や葬儀では「御霊前」を使い、四十九日以降の法要では「御仏前」を使います。

ただし、浄土真宗では最初から「御仏前」を使用します。

外袋の表面下段には、香典を出す人の名前を書きます。

書き方の例は以下の通りです。

個人で出す場合:フルネームを記載

夫婦で出す場合:夫のフルネームの隣に、苗字を略した妻の名前を記載

3名までの連名:全員のフルネームを記載

4名以上の連名:代表者名の隣に「外一同」と記載し、別紙に全員の名前と住所を記して香典袋に同封

会社・団体名で出す場合:代表者名の右側に会社名・団体名を記載

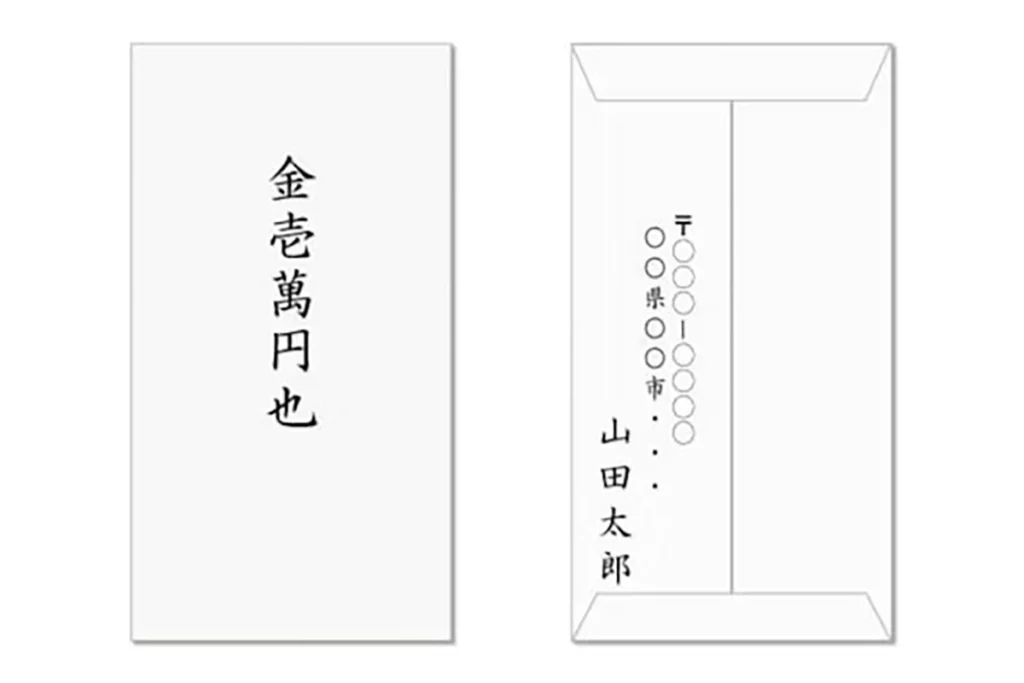

中袋の表面

中袋の表面には、包む金額を「旧漢数字」で書きます。

例えば、10,000円なら「金壱萬圓」、30,000円なら「金参萬圓」のように記載します。

金額は縦書きにし、頭に「金」を付けて「金●●圓」と書きます。

中袋の裏面

中袋の裏面には、郵便番号、住所、名前を記載します。

これは、誰からの香典かを遺族が確認できるようにするためです。

連名で香典を出す場合、名前を書く順番の注意点をまとめます。

2名で出す場合(夫婦など):夫のフルネームを中央に書き、その左隣に名字を略して妻の名前

3名までの連名:右側から目上の人の順に、全員のフルネームを書く

4名以上の連名:代表者名の左隣に「外一同」と記載。別紙に右側から目上の人の順に、全員の名前と住所を記して香典袋に同封

香典袋の正しい書き方とマナーを守ることで、故人や遺族に対する敬意を示すことができます。

初めての方も、このガイドを参考に香典袋を準備してください。

香典袋にお金を入れる際にも細かな作法があります。

以下では、正しいお金の入れ方と注意点を詳しく解説します。

お札の向き:

香典袋にお札を入れる際、お札の向きをそろえることが重要です。

具体的には、お札の裏面(人物の顔が描かれていない側)が、香典袋の開け口から見て上になるように入れます。

中袋がある場合も、ない場合も、お札の向きは同じです。

このマナーには「お悔やみの意を込めて、顔を伏せる」という意味があります。

新札の使用:

葬儀などのお悔やみ事では、新札を使わないのが一般的です。新札を使用すると、「不幸が起こることをあらかじめ知って準備していた」という印象を与えるためです。

しかし、手元に新札しかない場合は、以下の対処方法があります。

新札に軽く折り目をつけて使用する。

折り目はお札の中央を縦または横に一度折るだけで十分です。新札を使う場合、クシャクシャにする必要はなく、軽く折り目をつけることで新札扱いにしないようにします。

古札の使用:

香典にはある程度綺麗な古札を使います。あまりにもシワだらけや破れているお札は避けましょう。古札の使用は「突然の訃報に急いで準備した」と見なされ、遺族に対する配慮が示されます。

香典袋には中袋があるものとないものがあります。中袋がある場合は、前述の「香典袋の正しい書き方とマナー」にある、中袋の項目に準じてお金を入れます。

中袋がない場合は、直接香典袋にお金を入れますが、お札の向きや金額の記載方法は同じです。

上包みのたたみ方:

香典袋の上包みを閉じる際には、上側のふたを下側のふたに被せるように閉じます。

水引の扱い:

一般的には、水引を取り外さずにそのまま使用します。

香典袋へのお金の入れ方には細かなマナーがあり、これを守ることで故人や遺族に対する敬意を示すことができます。お札の向き、新札の扱い、中袋の使用方法などをしっかりと理解し、正しい作法で香典を準備しましょう。

葬儀に関する悩みを抱えている方は、さがみ典礼にお気軽にご相談ください。さがみ典礼は、埼玉県内に130以上の自社葬儀場を保有している葬儀社で、一級葬祭ディレクターを超える葬儀のプロ「キャップ」が在籍しています。

様々な葬儀プランをご用意しており、家族葬や一日葬、一般葬など、ご希望やご予算に応じてお選びいただけます。また、事前に資料をご請求いただいた方には、葬儀準備に役立つ「喪主のための本」もプレゼント中です。

Webやフリーダイヤルから24時間いつでも資料請求を受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。

香典袋は、宗教・宗派や金額によって適切な種類や書き方が異なります。表書きや水引の選び方を誤ると失礼にあたる可能性があるため、基本を理解して準備することが大切です。

香典は形式だけでなく、遺族への思いやりを示す大切なものです。マナーを押さえることで、不安なく葬儀に参列でき、誠意が相手に伝わります。事前に基本を理解しておけば、突然の訃報にも落ち着いて対応できるでしょう。

葬儀に関する不安や疑問がある場合は、ぜひさがみ典礼へご相談ください。

香典袋を準備する際によくある質問をご紹介します。

A.香典では忌み数として知られる「4(死)」「9(苦)」を含む金額や、偶数(特に丸万円など)は避けるのが一般的です。「4,000円」「9,000円」「6,000円」「20,000円」などは控えましょう。

A.金額が多すぎると、かえって相手に気をつかわせてしまう可能性があります。近しい関係でない場合は、相場より大きく外れる額を避け、故人との関係性に見合った金額を包みましょう。

お電話での無料資料請求・ご相談は

無料

事前資料請求で最大25万円割引

無料

資料請求で喪主のための本プレゼント

お電話での無料資料請求・ご相談は

さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼の葬儀プラン

さがみ典礼のお客様の声

コラム

さがみ典礼のご紹介