さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼のアフターサポート

さがみ典礼のご紹介

さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼の葬儀プラン

さがみ典礼のお客様の声

コラム

さがみ典礼について

さがみ典礼のアフターサポート

さがみ典礼のご紹介

大切な人の葬儀や法事の場で、僧侶へのお布施は欠かせないマナーです。しかし、お布施を準備する際「封筒には何を書けば良い?」「名前や金額の書き方は?」と、疑問を感じる方も多いでしょう。

本記事では、お布施袋の書き方から封筒の選び方、金額相場、渡し方まで、お布施を包む際に知っておくべきマナーを徹底解説します。葬儀や法事をスムーズに終えたい方は、ぜひ参考にしてください。

お布施とは、自分自身が悟りの境地に達するための修行の一環として行うもので、「誰かの利益になるために何かを施す」行為全般を指します。上記の修行は「布施行(ふせぎょう)」と呼ばれ、中でも金品を施す行為を特に「財施(ざいせ)」と言います。

葬儀や法要で用意するお布施は、財施の一環とされます。読経や戒名の授与に対する感謝の気持ちとして僧侶に渡すことが一般的です。通常は現金を用意しますが、地域や状況によっては、食べ物や日用品をお供えする場合もあります。

なお、お布施を読経や戒名の授与に対する「料金」や「対価」と捉えることを忌避する僧侶もいます。「読経料」「お布施を支払う」などの表現はマナー違反になる可能性があるため、お布施袋を用意する際や僧侶にお布施を渡す際には注意が必要です。

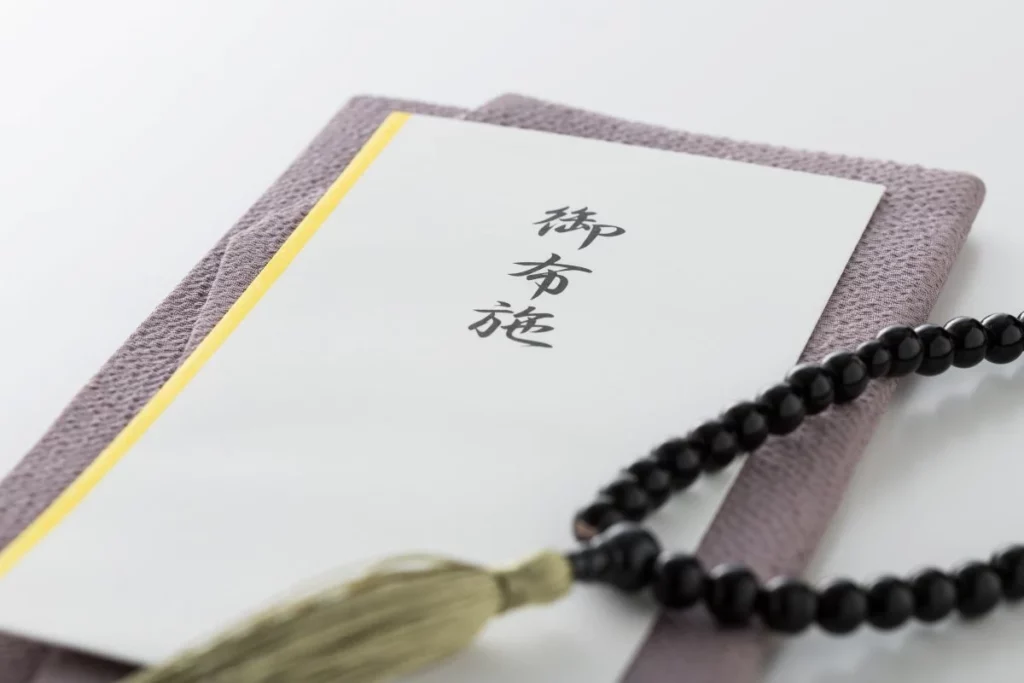

お布施は、僧侶に対する感謝の気持ちを表す重要なものです。お布施を現金むき出しの状態で渡すのはマナー違反のため、必ず奉書紙か白封筒に包みましょう。以下の見出しでは、適切なお布施袋の選び方を解説します。

お布施を包む際、最も正式な方法は「奉書紙(ほうしょがみ)」を使うことです。奉書紙は和紙の一種で、表面がつるつるしており、裏面はざらざらとした手触りが特徴です。奉書紙を使用することで、格式高いお布施の包み方になります。

準備方法:

お札をまず半紙で包み、半紙の上から奉書紙で包みます。奉書紙で直接お金を包むのはマナー違反なので、必ず半紙を使いましょう。奉書紙は文具店や100円ショップで購入できます。

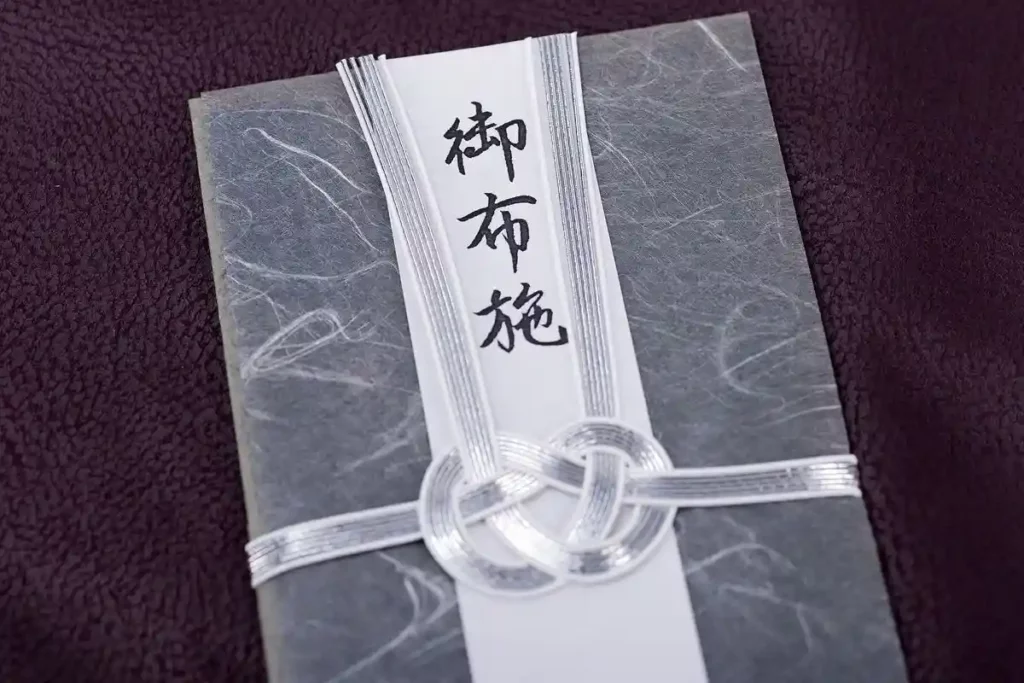

奉書紙を用意できない場合、簡易的な方法として白封筒を使っても問題ありません。白封筒を使う際は、郵便番号を書く枠や水引などの装飾がない無地の白封筒を選びましょう。

中袋が付いていない一重の封筒を選ぶことも重要です。二重の封筒は「不幸が重なる」などの縁起の悪さを連想させるため、避ける必要があります。

次に、お布施袋の書き方を、表書き・裏面・中袋などの場所別に見本付きで解説します。お布施袋の書き方は宗派や使用する封筒によって異なるため、状況に合わせて適切な体裁で記載しましょう。

お布施袋の表面には、宗教・宗派に合わせた表書きを入れます。以下の見出しでは、仏教・神道・キリスト教での表書きの書き方を個別に見ていきましょう。

仏教の多くの宗派では、表書きに「お布施」または「御布施」と記載します。地域によっては「御礼」や「御回向料(ごえこうりょう)」、「御経料」と記載する場合もあります。

ただし、宗派や僧侶によっては、読経の対価とするような名目で金銭を受け取ることを嫌う場合もあるため、基本は「料」の付く言葉を使わず、「お布施」または「御布施」と記載すると良いでしょう。

神道の場合、表書きには「御祭祀料」「御礼」「御祈祷料」などと表書きします。神道での香典にあたる「御玉串料」と神職へのお礼である「御祭祀料」は意味合いが異なるため、違いを把握しておきましょう。

なお、封筒に蓮の花が描かれた仏式用の封筒は、神道やキリスト教での葬儀・法要には適さないため注意してください。

キリスト教の場合、教会への謝礼には「献金」、神父(カトリック)や牧師(プロテスタント)への謝礼には「御礼」と表書きします。カトリックの場合は「御ミサ料」と書きますが、ミサを行わないプロテスタントの場合は記載しないよう注意してください。

また、オルガン演奏を依頼した場合は、演奏者にも「御礼」と表書きした謝礼を渡しましょう。

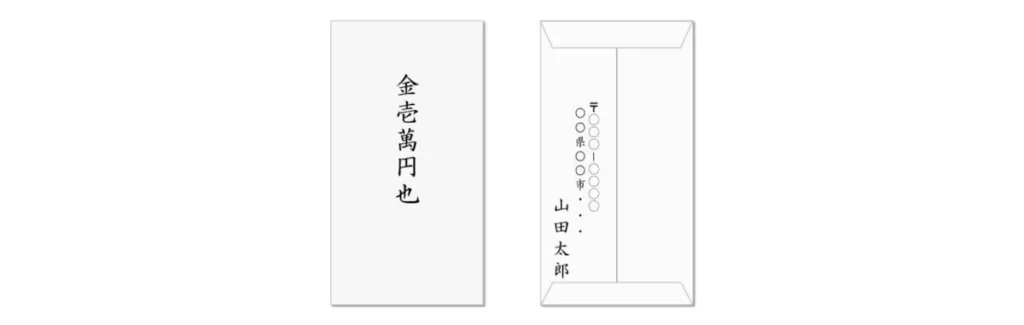

中袋のない白封筒を使う場合、通常通り表書きを記載した後、裏面左下に住所・氏名を縦書きします。包んだ金額の記載は必須ではありませんが、住所氏名の右上に漢数字で記載してもOKです。

なお、中袋付きの封筒を使う場合は、表袋の裏面に住所・氏名を書く必要はありません。

お布施の中袋には、表面に金額、裏面に氏名や住所を記載します。以下の見出しでは、中袋の書き方を、表面・裏面に分けて詳しく解説します。

表面中央には、包んだ金額を大きめの旧字体の漢数字で、縦書きしましょう。金額を書く際は「金◯◯圓也」の形式を用います。

【書き方の例】

5千円:金伍阡圓也

1万円:金壱萬圓也

3万円:金参萬圓也

封筒の裏面左下には、氏名と住所を縦書きしてください。住所に含まれる数字には、漢数字を使用しましょう。郵便番号や電話番号も記載すると、より丁寧な印象になります。

続いて、お布施袋の表に記載する名前の書き方を、1人・連名の場合に分けて解説します。

喪主の名前のみを書く場合は、表書きの下に縦書きでフルネームを記載しましょう。故人と喪主の苗字が同じであれば「◯◯家」の表記でも問題ありませんが、同じ苗字が多い地域や故人と苗字が違う場合は、フルネームで記載すると無難です。

複数人の連名でお布施を包む場合、表書きの下にフルネームを縦書きに並べて記載します。ただし、名前を書くのは最大でも3名程度にとどめましょう。

4名以上の連名でお布施を出す場合、表書きの下に代表者のフルネームと「外一同」の記載をし、連名者のフルネームを別紙に記載して同封します。

お布施の金額を尋ねると、「お気持ちで」と返答されることがあります。お布施に決まった金額は存在せず、原則的には施主の感謝の気持ちに基づいて包むものだからです。

ただし、お布施には地域や宗派によって異なる相場があるため、事前に確認すると良いでしょう。一般的なお布施額の目安は、以下の通りです。

葬儀・告別式:10万円〜50万円

四十九日法要・納骨法要・新盆・初盆法要・一周忌法要:3万円〜5万円

三回忌法要以降:1万円〜5万円

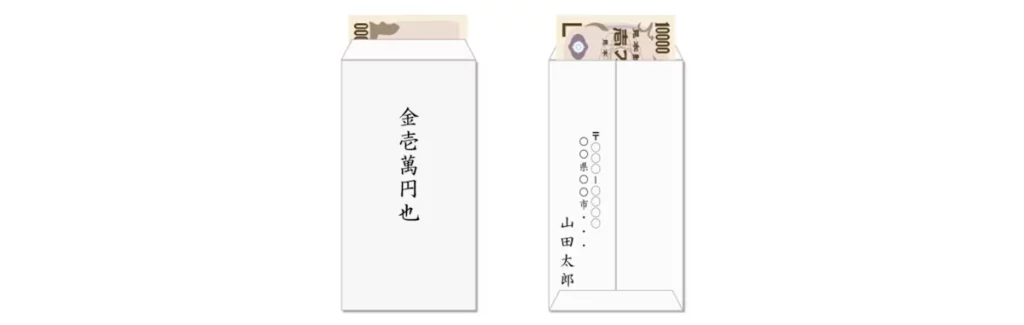

お布施袋に入れるお札は、新札でも旧札でも問題ありませんが、お布施は感謝の気持ちを表すものなので、新札でなくてもできる限り綺麗な状態のものを使うと良いです。

お札の向きにも注意が必要で、肖像画が袋の開く側を向くように入れます。

葬儀や法要では、僧侶への感謝を示すものとして、お布施のほかに「御車代」や「御膳料」を準備します。

御車代:

「御車代」は、僧侶が会場に来るための交通費です。相場は5千円から1万円程度で、移動距離や交通手段に応じて金額を調整します。

【御車代の相場】

御車代を包む際は、白い封筒に「御車代」と表書きし、表書きの下に施主の名前をフルネームで記入します。通常の墨を使い、丁寧に記入しましょう。

御膳料:

「御膳料」は、法要後の会食を僧侶が辞退した際に渡すお金です。相場は5千円から1万円程度です。僧侶が複数人いる場合は、人数分を用意します。

【御膳料の相場】

会食を辞退された場合: 5千円〜1万円

持ち帰り用の御膳を用意する場合: 5千円〜1万円

御膳料も白い封筒に「御膳料」と書き、下段に施主の名前を記入します。御車代と同様、通常の墨を使用し、丁寧に書くことが重要です。

お布施を渡す時は、葬儀・法要の進行に合わせて適切なタイミングを選ぶことが大切です。一般的には以下のタイミングで渡すと良いでしょう。

葬儀社によっては、お布施を渡すタイミングを案内してくれる場合もありますが、最も一般的なのは「葬儀・法要が始まる前」とされています。事前に進行や流れを確認して、スムーズにお布施をお渡しできるよう準備しておきましょう。

お布施を渡す際には、直接手渡しを避け、適切な方法で渡すことがマナーです。

以下にお布施の正しい渡し方を紹介します。

切手盆に乗せて渡す:

切手盆は、冠婚葬祭で使われる小さなお盆です。

お布施を切手盆に乗せ、自分がお布施の表書きを読める向きに置きます。

切手盆の上下を持ち、時計回りに180度回転させ、僧侶がお布施の表書きを読める向きにします。

お礼の言葉を述べながら、両手で切手盆ごとお布施を差し出します。

袱紗(ふくさ)に包んで渡す:

切手盆がない場合は、袱紗を使用します。お布施を袱紗で包み、表書きが僧侶から読める向きにして、袱紗の上に置きます。

お礼の言葉を添えながら、両手で袱紗ごとお布施を差し出します。

お布施を渡す際には、いくつかの注意点があります。以下の点に気をつけて、失礼のないマナーを守りましょう

表書きの向き:

お布施の封筒は、表書きが僧侶から読める向きにして渡します。

封筒が自身のほうに向いていたり、裏返しになっていたりするのはマナー違反です。

感謝の言葉:

お布施を渡す際には、「どうぞよろしくお願いします」「心ばかりですが、仏前にお供えください」などの感謝の言葉を添えると良いでしょう。

渡す場所:

お布施は、法要の場で適切に渡すことが大切です。

自宅や法要会場で、落ち着いて渡せる場所を選びましょう。

さがみ典礼は、埼玉県に100以上の自社式場を持つ葬儀会社です。参列者の人数や遺族の方の希望に添えるよう、6つの葬儀プランを用意しています。中でも「さがみ典礼の一日葬」は、家族と本当に親しい人を中心として、告別式のみを1日で行うプランです。

通夜を省きつつも、生花祭壇、白木位牌など17項目の物品・サービスを用意し、告別式も丁寧に行うため、ゆっくりとお別れの時間を過ごせます。資料請求をすれば、費用が割引される可能性もあります。

大切な人の葬儀に関して疑問や不安があれば、お気軽にさがみ典礼にご相談ください。

お布施は、奉書紙または白封筒に包んで渡します。仏教の場合、表書きには「御布施」または「お布施」と記載する方法が一般的です。金額や氏名、住所の書き方は表袋の有無によって異なるため、使用する封筒や本記事の見本を参考にして、適切に必要事項を記入しましょう。

また、お布施袋の書き方以外にも、葬儀に関して疑問・不安があれば、お気軽にさがみ典礼にご相談ください。

最後に、お布施に関してよくある質問と回答を紹介します。

お布施は、読経や戒名の授与などを依頼した僧侶への謝礼です。葬儀や法事の際、施主が僧侶に対して渡します。一方、香典はお花や線香の代わりに故人にお供えする金品のことです。葬儀や法事の際、参列者が遺族に対して渡します。

無料資料請求で

25万円割引

初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

無料資料請求で

25万円割引

初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

お電話での無料資料請求・ご相談は

事前資料請求で最大25万円割引