さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼のアフターサポート

さがみ典礼のご紹介

さがみ典礼の葬儀場を探す

さがみ典礼の葬儀プラン

さがみ典礼のお客様の声

コラム

さがみ典礼について

さがみ典礼のアフターサポート

さがみ典礼のご紹介

故人を偲ぶ法要やお盆などの場に、お供えを持参しようと考えている方もいるでしょう。そこで気になるのが、「のし(熨斗)紙」は必要かどうかではないでしょうか。

遺族に対して失礼にならないよう、マナーを守ってお供えを持っていきたいところです。

本記事では、お供えにのし(熨斗)紙は必要かどうかを解説します。お供えののし(熨斗)に関する基本的な知識として、選び方や書き方のマナーを説明するので、ぜひ参考にしてください。

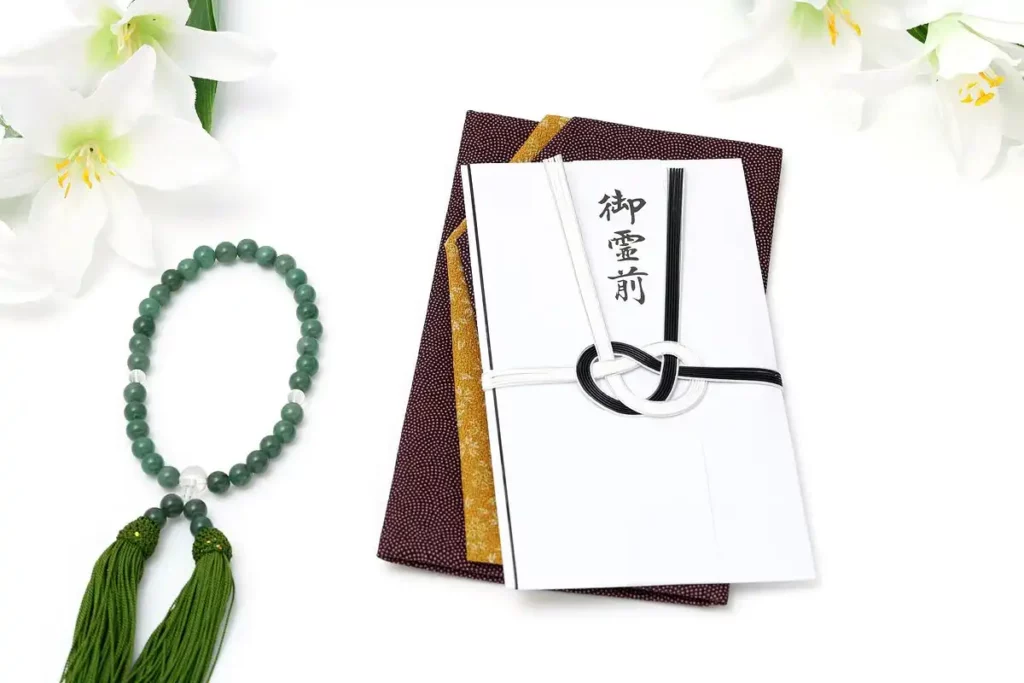

結論から言えば、お供えにのし(熨斗)はいりませんが、何もかけずに渡すのはマナー違反です。贈る側から相手への礼儀として、お供え物の品物はきれいな紙で包みます。

ただし、お供えにかけるものは厳密には「のし(熨斗)」ではありません。お供えにかける紙について、以下で詳しく解説します。

お供えにつけるのは、のし(熨斗)ではなく掛け紙です。気遣いの心は同じでも、お供えにつけるのはのし(熨斗)ではなく掛け紙であると把握しておきましょう。

のし(熨斗)紙と掛け紙は、それぞれ意味が異なります。

掛け紙は、贈り物にかける紙の総称であり、慶事でも弔事でも使用されます。

一方、のし(熨斗)紙は、「熨斗鮑(のしあわび)」が描かれているものを指します。熨斗鮑は、縁起物の象徴として知られる乾燥鮑を薄く伸ばして巻いたものです。掛け紙にのし(熨斗)と水引、表書きを印刷して熨斗鮑を表現し、祝福の意味を込めています。

つまり、のし(熨斗)紙は本来祝い事に使われるものなので、お供えに使うのは掛け紙となります。厳密に言えばお供えにのしをかけるのは誤用ですが、近年では熨斗鮑のない掛け紙も「のし(熨斗)」と呼ぶ場合があると知っておきましょう。

本記事では、「お供えののし(掛け紙)」と表記して解説します。

お電話での無料資料請求・ご相談は

お供えにはのし(掛け紙)が必要だとわかったところで、次は選び方や書き方のマナーを確認しましょう。

故人を偲び、法要やお盆などの場でお供え物を贈る際に使われるのが「のし(掛け紙)」です。のし(掛け紙)は単なる紙ではなく、贈り物に対する敬意や感謝の気持ちを表す重要な要素です。特に、弔事では適切なのし(掛け紙)を選び、正しい書き方で表書きをすることが重要です。

のし(掛け紙)を選ぶために、水引の種類について知る必要があります。

お供えののし(掛け紙)は弔事用なので、水引の種類は「結び切り」や「あわじ結び」が適切です。

結び切りは一度結ぶとほどけないため、「二度と繰り返さないように」の意味を持ちます。あわじ結びは両端を引っ張ると固く結べてほどけないため、「一度きり」の意味を込めて使われます。

お供えののし(掛け紙)には以下の種類があり、これらの種類を適切に使い分けることが大切です。

◆通夜・葬儀(四十九日前)

水引:白黒の結び切り

表書き:「御霊前」「御供」「御供物」

浄土真宗では「御仏前」を使用するのが一般的です。

◆四十九日以降の法要

水引:白黒、黄白、双銀の結び切り

表書き:「御仏前」「御供」

◆お盆

水引:黄白の結び切り

表書き:「御仏前」「御供」

地域や宗派によっても異なる場合があるため、事前に確認すると良いでしょう。

◆内のし

・包装紙の内側にのし(掛け紙)をかける方法

・式典に出席せず、郵送でお供え物を送る場合によく使われる

◆外のし

・包装紙の外側にのし(掛け紙)をかける方法

・一般的に通夜や葬儀で使用する

・法要やお盆など、直接手渡しする場合に適している

・たくさんのお供え物が並ぶ場面でも、誰からのものか一目でわかるため便利

のし(掛け紙)の水引の下には、贈り主の名前を記載します。

名前を書く際のポイントは以下の通りです。

◆個人名

フルネームを濃い墨で書く(法要以外の場合)

◆連名

立場や年齢が上の人を右に書く

夫婦の場合は夫の名前の左に、苗字を略して妻の名前を記載

3名以上の場合は、「他一同」「有志一同」と記載し、別紙に全員の名前を記載

◆会社名や団体名

中央に名前、右上に会社名や肩書きを小さく書く

薄墨の筆ペンを使用するのは、急な訃報に対する哀悼の意を表すため

法要の場合は濃い墨で書くことが一般的

場合によっては、のし(掛け紙)を使用しないこともあります。

特に、近親者や親しい友人の場合、形式にとらわれずに気持ちを伝えることが許容される場合もあります。

しかし、基本的にはのし(掛け紙)を使用して礼儀を尽くすことが推奨されます。

お供え物を持参しようと考えていても、何を選べばいいか迷ってしまう場合があるでしょう。

お供え物の予算相場や選ぶ際の注意点、おすすめの品物を紹介するので、参考にしてください。

お供え物の予算は、故人との関係や法要の規模によって異なりますが、一般的には以下の範囲が目安とされています。

通夜・葬儀:5,000~10,000円

法事(四十九日、一周忌など):3,000~15,000円

お盆:5,000~10,000円

あまりにも高価なものは、遺族がお返しに困ってしまうため、予算内で上質なものを選ぶことが大切です。

お供え物を選ぶ際には、以下のポイントに注意しましょう。

◆消えもの

食品や日用品など、使えばなくなるものを選びます。特に、食べ物や飲み物、線香、ロウソクなどが一般的です。強い香りのするものは避けましょう。

◆日持ちするもの

賞味期限が長いものを選ぶことで、遺族が受け取った後もゆっくり消費できます。生鮮食品や賞味期限が短いものは避けましょう。また、肉・魚・卵などは殺生を連想するという理由からも避けたほうがよいです。

◆故人が好きだったもの

故人が生前に好きだったものも喜ばれますが、遺族が困らないように、日持ちするものや消耗品を選ぶとよいでしょう。

お供え物選びに迷った場合、以下のような品物がおすすめです。

◆季節の果物

季節の旬の果物は見栄えが良く、仏壇を華やかにします。メロンやリンゴ、みかんなどが好まれます。

◆ジュース

子供から大人まで楽しめるジュースは、お供え物として適しています。個別に分けやすく、法要後に参列者で分けることもできます。

◆小分けのお菓子

和菓子や洋菓子の個包装は、少しずつ消費できるため便利です。来客が多い法要前後に特に喜ばれます。

◆お花

故人の好きだった花や、季節の花をアレンジメントにして贈るのも良いでしょう。

ただし、トゲのある花や強い香りの花は避けるようにしましょう。

お供え物として、現金を持参する(香典、供物料)選択肢もあります。香典を包むメリットや表書きの書き方、注意点などを紹介します。

香典、供物料を包めば、遺族が必要なものを自由に選んで買うことができます。そのため、香典、供物料は実用的と喜ばれることも多いです。

また、現金は管理がしやすいため、分ける手間が省けるのもメリットです。遺族にとってメリットが大きいと感じた場合は、お供えに現金を選ぶのもいいでしょう。

香典、供物料を包む場合も、弔事用の不祝儀袋を使用します。

水引の色や表書きは、法要のタイミングや目的に応じて異なります。

◆通夜・葬儀(四十九日前)

水引の色:白黒の結び切り

表書き:「御霊前」「御香典」

◆四十九日以降の法要

水引の色:白黒、黄白、双銀の結び切り

表書き:「御仏前」「御供物料」

◆お盆

水引の色:黄白の結び切り

表書き:「御仏前」「御供物料」

地域や宗派によっても表書きの内容が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

また、薄墨ではなく濃墨で書くことが一般的です。

表書きの重複を避ける:

お供え物と現金の表書きが重ならないよう注意します。

例えば、現金の表書きが「御仏前」であれば、お供え物の表書きは「御供」などにします。

相場の確認:

香典や供物料の金額は、故人との関係や地域の慣習によって異なります。

一般的な相場は以下の通りです。

◆通夜・葬儀(香典)

親戚:10,000~30,000円

友人・知人:5,000~10,000円

◆法事(供物料)

親戚:3,000~10,000円

友人・知人:5,000~10,000円

香典の渡し方についても、マナーを守ることが大切です。

直接渡す場合:

不祝儀袋を紙袋や風呂敷、袱紗に包んで持参します。相手に渡す際には、袋や風呂敷から取り出し「お仏壇にお供えください」と一言添えます。

仏前で一礼し、仏壇横に置くのが一般的です。

郵送する場合:

法要に参加できない場合や遠方の場合は、郵送でお供え物を送ることがあります。法要の前日までに届くよう手配し、送り先や法要の詳細(日時、喪主の名前など)を明記します。

喪主側になると、様々な準備が必要です。お供えののし(掛け紙)やお供え物について調べた結果、葬儀関連には多くのマナーがあるとわかり、喪主側になった際に不安になっている方もいるでしょう。

葬儀や法要に関するご相談は、「さがみ典礼」にお任せください。

さがみ典礼は法要のトータルサポートをしているため、手間がかかりません。施設数が豊富で、親族が集まりやすい会場を選べます。

また、葬儀プランも豊富で、例えば一日葬や家族葬などをニーズに合わせて選べます。

葬儀や法要で疑問があれば、お気軽にご相談ください。

のし(熨斗)紙はお祝い事に使うためお供えにはいりませんが、お供えには掛け紙をつける必要があります。

お供えを持参するなら、のし(熨斗)紙と掛け紙の違いを理解したうえで、適切なものをつけることが大切です。お供えののし(掛け紙)の選び方やマナーを理解し、お供え物として適切な品物を選んで持参しましょう。

葬儀のマナーでわからないことがあれば、さがみ典礼にお気軽にご相談ください。

お電話での無料資料請求・ご相談は

無料資料請求で

25万円割引

初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

無料資料請求で

25万円割引

初めての方もこの一冊で安心 「喪主のための本」 無料プレゼント!

お電話での無料資料請求・ご相談は

事前資料請求で最大25万円割引